각종비석

신길원 현감 충렬비(申吉元 縣監 忠烈碑)

신길원 현감 충렬비

사헌부(司憲府) 지평(持平)을 지낸 신국량의 아들로 45세에 벼슬길에 올라 선조 23년 경인년(1590)에 문경현감으로 도임하였다. 임진년(1592) 4월 27일 문경을 사수하다가 순국하였다.

임란 때 지방관으로 순국한 이가 많지 않았기에 나라에서는 좌승지(左承旨)에 증직(贈職)하여 그의 충렬을 기렸으며 숙종 32년(1706) 비를 세워 충절(忠節)을 표창하였다.

이 비는 화강석으로 지대석(地臺石)과 비신(碑身), 비개(碑蓋)를 만들었다. 비부는 높이 23㎝, 가로 146㎝, 세로 86㎝이며 비신은 높이 190㎝, 폭 89㎝, 두께 27㎝이고 비개는 높이 77㎝, 가로 122㎝, 세로 63㎝이다.

임란 당시 소서행장(小西行長)이 상주를 거쳐 문경을 침공하자 현감은 피신하지 않고 문경을 사수하였다. 그러나 중과부적으로 왜적에게 잡히고 말았다. 하지만 현감은 항복을 거절하고 관인도 주지 않았다. 왜적이 현감의 몸을 수색하자 관인을 오른손에 쥐고 주지 않으므로 적이 장검으로 목을 쳐서 순국하였다. 1706년 3월에 나라에서 비를 세워 충절을 표창하니 비문은 선무랑 전수사간원 정언지제교(宣務郞前守司諫院正言知製敎)인 채팽윤이 지었으며 통훈대부전행성균관전적(通訓大夫前行成均館典籍)인 남도익이 글씨를 썼다. 이 비는 1981년 4월 25일 지방유형문화재 제145호로 지정되었고 신길원은 달성군 공산면의 표충사에 배향(配享)되었다. 동국신속삼강행실(東國新續三綱行實)에도 실려 있다.

안동부사 김수근 추사 타루비(安東府使 金洙根 追思 墮淚碑)

타루비(墮淚碑)란 옛날 진나라 때 양양 사람들이 양고(羊枯)를 생각하고 그 비를 보기만 하면 눈물을 흘렸으므로 고사(故事)에서 타루비라 하였다. 이 양고야 말로 양양의 지방관으로 있을 때 원근 사람들에게 선정한 인물이다. 그가 오(吳)나라를 치다가 죽었다는 소식이 전해지자 양양 사람들은 저자를 파하고 길거리에서 울었다고 한다. 이것을 모방하여 선조 36년에 영(營)의 수졸(水卒)들이 통제사 이순신을 위하여 여수에 타루비를 세우고 이순신 장군을 사모한 것이 처음이다. 문경읍 상초리 초점(草岾) 교귀정(交龜亭) 부근에 세워진 김수근의 타루비는 비신(碑身) 높이 143㎝, 길이 55㎝, 두께 30㎝이고 비부(碑趺)는 높이 48㎝, 가로 108㎝, 세로 84㎝이다. 팔작형이며 비개(碑蓋)는 비신과 함께 6.25의 총흔이 남아 비문도 일부가 훼손되어 있으나 이 비는 1855년(철종6) 9월에 안동부사로 재직 시 주휼(周恤) 선정한 공로로 안동의 38방(坊)의 소민(小民)들이 세운 비이다.

김수근은 1798년(정조22)에 태어나서 1854년(철종5)까지 생존했던 현종 때의 중신으로 자(字)는 회부(晦夫) 호(號)는 계산노초(溪山老樵) 시호는 문정, 본관은 안동이다. 목사 인순의 아들, 철종의 장인 문근의 형으로 진사가 되어 문벌로서 동몽교관(童蒙敎官)이 되고 1834년(순조34) 문과에 장원급제 벼슬이 이조판서에 이르렀다. 죽은 뒤 철종 묘정에 배향되었으며 그의 아들 병국, 병학은 재상이 되고 동생 문근은 영은(永恩) 부원군에 봉군되었다. 저서로는 삼연연보(三淵年譜)가 있다.

선정비(善政碑) 및 불망비(不忘碑)

선정비

비는 왕이 승하하면 장사 지내고 신하들이 임금의 덕과 공을 찬양하기 위하여 세우는 것이 원칙이다. 이 돌은 공덕을 표하기 위한 것이다. 이러한 뜻에서 고인들은 왕의 송덕비를 세웠다. 이것을 모방하여 군수나 현감에 대하여 참으로 그들의 시책이 잘 되어야만 비를 세워 공덕을 잊지 않게 하였다.

중국의 후한 때 오장이 군의 태수로 선정을 하였기 때문에 그가 죽은 뒤 묘 앞에 선정비를 세웠다고 한다. 이것이 선정비의 시초가 아닌가 한다. 우리나라에서는 고려 충렬왕 때 양리(良吏) 최석이 선정을 하여 팔마비(八馬碑)를 세웠다고 하는데 이것이 또한 우리나라의 선정비의 시초인 듯 하다.

선정비의 글은 대개 일치하여 전 군수 누구의 영세불망(永世不忘)이니 송덕이니 하는 문자를 새겼다. 그 중 크고 글도 많이 새겨져 있는 것이 어쩌면 백성을 많이 울린 표본이 되기도 한다.어느 곳을 막론하고 예전 읍자리에 아직 십여개 혹은 수십개의 비석이 서 있어 선정의 허욕을 장식하고 있다. 선정비를 더욱 간수하고 옥석(玉石)을 가려 보관할 것을 보관하면 그래도 선인들의 뜻을 전할 수 있을 것이다. 1관문 뒤에는 당초 있던 비석과 관내에서 발견된 몇 기의 비석을 옮겨 20여기가 있다.

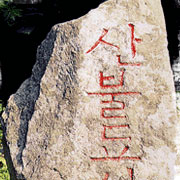

산불됴심비

산불됴심비

이 비는 상초리 산42-8번지에 있다. 교귀정을 지나 제2관문을 못미쳐 노변의 오른쪽에 세워 있다. 다듬지 않은 돌(높이 183㎝, 폭 75㎝ 정도)에 "산불됴심"이라고 한글로 새겨져 있는 것으로 보아 퍽 오래된 조선조 후기의 것으로 추측된다. 정조 때 별장이 잡인의 통행을 단속할 때 역시 관방(關防)유지를 위해서는 산불조심이 무엇보다 급선무였고 일반서민이 잘 알도록 한글 비를 세우지 않았나 생각된다. 자연보호의 시금석(始金石)이고 「조심」을 고어(古語)인 「됴심」으로 기록한 것으로 보기 드문 한글 비이며 지방문화재 자료 제226호로 지정되어 있다.