새재 쉼터

시가 있는 쉼터

소원성취탑..조령을 넘으며(踰鳥嶺)

候晴始行役

山路一條分

日照龍湫雪

日照龍湫雪

風驅主屹雲

맑기를 기다려 걸음 시작 하니

산길은 한 갈래로 나누어졌어라

해는 용추의 눈을 비추이고

바람은 주흘산 구름을 몰아오네

목대흠(睦大欽)<1575년(선조10) ~ 1638년(인조16)>

조선 중기의 문신, 본관 사천(泗川). 자 탕경(湯卿). 호 다산(茶山) · 죽오(竹塢). 1601년(선조 34) 진사가 되고, 1605년 별시문과에 병과로 급제, 예조참의 강릉부사 등을 역임하였다. 저서 《다산집》

솔내숲.. 조령에 올라(登鳥嶺 二首)

看盡海雲江北郡

天敎又過嶺外山

攀緣鳥道三千

此是雨邊第一關

바다 구름 강북의 고을을 모두 보고 나니

하늘에서 또 영남의 산들을 지나게 하였네

새 날아다니는 길 삼천 키를 따라 오르니

이곳이 바로 비 내리는 제일관이라네

정희량(鄭希良) <1469년(예종1) ~ 1502년(연산군8)>

조선 전기의 문신, 본관 해주(海州). 자 순부(淳夫). 호 허암(虛庵). 1492년(성종 23) 1등으로 합격하여 생원이 되고, 1495년(연산군 1) 증광문과(增廣文科)에 병과(丙科)로 급제하였다. 저서 《허암유집》

조령에서 소회를 쓰다(鳥嶺書懷)

旌遙遙歷險艱

向來榮辱十年間

炎天一飮龍湫水

雪日重登鳥嶺關

깃발 앞세우고 험난한 길 지나왔거니

십 년 세월 영욕을 내 겪었었다네

한여름엔 용추에서 물 한 모금 마셨고

눈길에 다시 조령 관문에 발 디뎠다네

조태억(趙泰億)<1675년(숙종1) ~ 1728년(영조4)>

조선 후기의 문신, 본관 양주(楊州). 자 대년(大年). 호 겸재(謙齋) · 태록당(胎祿堂). 시호 문충(文忠). 1702년 식년문과(式年文科)에 을과로 급제, 경상도관찰사, 좌의정 등을 역임하였다. 저서 《겸재집(謙齋集)》

문경 사또 남진과 이별하다(次南聞慶 鎭 韻爲別)

綠陰千頃萬頃

黃鳥一聲兩聲

主人今宵盡醉

客子明日將行

녹음은 천 경 만 경으로 펼쳐졌고

꾀꼬리는 꾀꼴 꾀꼴 울음을 우네

주인은 오늘밤 술에 흠뻑 취했고

나그네는 내일이면 길 떠나간다네

이명한(李明漢)<1595년(선조28) ~ 1645년(인조23)>

조선 중기의 문신. 본관 연안(延安). 자 천장(天章). 호 백주(白洲). 시호 문정(文靖). 1616년(광해군 8) 증광문과에 을과로 급제하여, 대제학, 예조판서 등을 역임하였다. 저서《백주집》

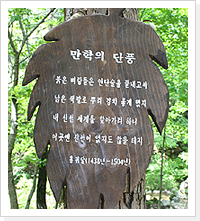

만학의 단풍(萬壑丹楓)

洪厓鍊丹罷

餘彩散成區

我欲桃源去

神仙未必無

붉은 벼랑들은 연단술을 끝내고서

남은 색깔로 뿌려 경치 좋게 했지

내 신선 세계를 찾아가려 하니

이곳엔 신선이 없지도 않을 테지

홍귀달(洪貴達)<1438년(세종20) ~ 1504년(연산군10)>

조선 전기의 문신, 본관 부계(缶溪). 자 겸선(兼善). 호 허백당(虛白堂) · 함허정(涵虛亭). 시호 문광(文匡). 1460년(세조 6) 강릉별시(江陵別試) 문과에 급제, 대제학 호조판서 등을 역임하였다. 저서 《속국조보감(續國朝寶鑑)》,《역대명감(歷代明鑑)》,《허백정집》

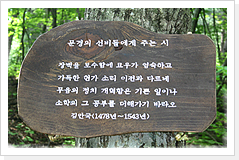

장원급제길..문경의 선비들에게 주는 시(勸示聞慶學者)

墻壁修完廟宇嚴

滿齋絃誦異前瞻

深欣武邑更張政

小學新功願更添

장벽을 보수함에 묘우가 엄숙하고

가득한 현가 소리 이전과 다르네

무읍의 정치 개혁함은 기쁜 일이나

소학의 그 공부를 더해가기 바라오

김안국(金安國)<1478년(성종9) ~ 1543년(중종38)>

조선 전기의 문신 · 학자, 본관 의성(義城). 자 국경(國卿). 호 모재(慕齋). 시호 문경(文敬). 공조판서, 경상도관찰사 등을 역임하였다.

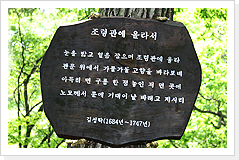

조령관에 올라서(上鳥嶺關)

踏雪緣氷上鳥關

關頭杳杳見鄕山

遙知一抹雲橫處

老母憑門望早還

눈을 밟고 얼음 잡으며 조령관에 올라

관문 위에서 가물가물 고향을 바라보네

아득히 먼 구름 한 점 놓인 저 먼 곳에

노모께서 문에 기대어 날 바래고 계시리

김성탁(金聖鐸)<1684년(숙종10) ~ 1747년(영조23)>

조선후기의 문신, 본관 의성(義城). 자 진백(振伯). 호 제산(霽山). 1735년 증과 문과에 을과로 급제하였고, 홍문관 수찬 등을 역임하였다. 저서 《제산집》

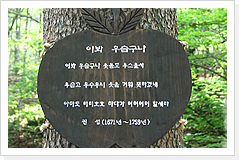

이봐 우습구나

이봐 우습구나 웃음도 우스울사

우습고 우수우니 웃음 겨워 못하겠네

아마도 히히호호 하다가 허허허허 할세라

권섭(權燮)<1671년(현종12) ~ 1759년(영조35)>

조선후기의 문신, 본관 안동(安東). 자 조원(調元). 호 옥소(玉所). 문경 출신.

문장가인 백부(伯父) 권상하에게서 수학하였고 가사 시조 등 국문학 시가를 남겼으며 이외에도 수많은 시문집이 있다. 저서 《옥소고》

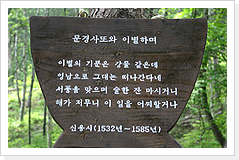

문경사또와 이별하며(別辛聞慶 瑞 赴任)

別意江之水

歸程嶺以南

西風一杯酒

日暮正難

이별의 기분은 강물 같은데

영남으로 그대는 떠나간다네

서풍을 맞으며 술 한 잔 마시거니

해가 저무니 이 일을 어찌할거나

신응시(辛應時)<1532년(중종37) ~ 1585년(선조18)>

조선 중기의 문신, 본관 영월(寧越). 자 군망(君望). 호 백록(白麓). 시호 문장(文莊). 백인걸(白仁傑)의 문인으로, 1559년(명종 14) 정시문과에 급제한 후 대사간, 부제학 등을 역임하였다. 저서 《백록유고》

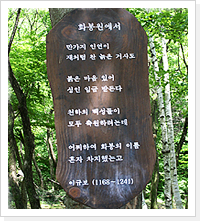

조령원터..화봉원에서(華封院)

萬綠灰冷老居士

尙有丹心奉聖明

天下蒼生皆請祝

如何獨占華封名

만가지 인연이 재처럼 찬 늙은 거사도

붉은 마음 있어 성인 임금 받든다

천하의 백성들이 모두 축원하려는데

어찌하여 화봉의 이름 혼자 차지했는고

이규보(李奎報) <1168년 ~ 1241년>

고려시대의 문신·문인, 본관 황려(黃驪:驪興). 자 춘경(春卿). 호 백운거사(白雲居士)·지헌(止軒) · 삼혹호선생(三酷好先生). 시호 문순(文順). 1189년(명종 19) 사마시(司馬試), 이듬해 문과에 급제한 후, 한림시강학사, 태자대보 등을 역임하였다. 호탕 활달한 시풍으로 당대를 풍미하였다. 저서 《동국이상국집》,《동명왕편》

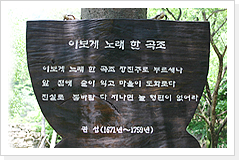

이보게 노래 한 곡조

이보게 노래 한 곡조 장진주로 부르세나

앞 집에 술이 익고 마을이 도화로다

진실로 봄바람 다 지나면 놀 형편이 없어라

권섭(權燮)<1671년(현종12) ~ 1759년(영조35)>

조선후기의 문신, 본관 안동(安東). 자 조원(調元). 호 옥소(玉所). 문경 출신.

문장가인 백부(伯父) 권상하에게서 수학하였고 가사 시조 등 국문학 시가를 남겼으며 이외에도 수많은 시문집이 있다. 저서 《옥소고》