과거보는 옛길

시가 있는 옛길

문경 주막에서 월사 선생께 드리다

聞慶酒幕 奉寄月沙先生

幾年門下受恩私

主屹山前馬時

西望長安千里遠

雪晴茅店自吟詩

문하에서 입은 은혜 몇몇 해입니까

주흘산 아래에서 풀 먹일 때지요.

서쪽으로 바라보는 서울이 아득하여

눈 개인 주막에서 혼자 읊조립니다.

고용후(高用厚)<1577년(선조10) ~ 1652년(효종3)>

조선중기 문신, 본관 장흥(長興), 호 청사(晴沙), 남원부사 역임, 저서『청사집(晴沙 集)』등

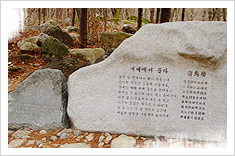

새재의 용담을 지나며

過鳥嶺龍潭

雷雨包藏只一泓

兩邊山木作幽情

問龍夙世脩何行

今日深潭臥不驚

우렁찬 폭포 소리 물 속에 잦아들고

에워싼 나무들로 그윽하고 깊어라.

용아, 너는 예로부터 어떻게 닦았기에

지금 여기 누워서도 놀라지 않느냐?

홍언충(洪彦忠)<1473년(성종4) ~ 1508년(중종3)>

조선전기 문신. 본관 부계(缶溪), 호 우암(寓菴), 문경출생, 저서『우암집(寓菴集)』등

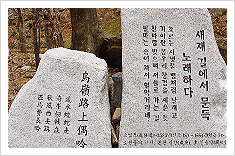

새재 길에서 문득 노래하다

鳥嶺路上偶吟

流水蛟蛇走

奇峯劒戟森

秋風西去路

匹馬費長吟

흐르는 시냇물 뱀처럼 날래고

기이한 봉우리 창검을 세운 듯.

찬바람 맞으며 서울로 가는 길

필마는 숨이 차서 헐떡거리네.

조임도(趙任道)<1585년(선조18) ~ 1664년(현종5)>

조선중기 학자. 본관 함안(咸安). 호 간송당(澗松堂), 공조좌랑 등 역임, 저서『간송집(澗松集)』

대구 어버이 뵈러 가는 길에 새재를 넘으며

將向大丘覲親 踰鳥嶺

崎嶇鳥嶺似羊腸

瘦馬凌兢步步

爲報行人莫相怨

欲登高處望吾鄕

꾸불꾸불 새재 길 양장 같은 길

지친 말 부들부들 쓰러질 듯 오르네.

길 가는 이 우리를 나무라지 마시게

고갯마루 올라서서 고향 보려함일세

서거정(徐居正)<1420(세종 2) ~ 1488(성종 19)>

조선초기 문신ㆍ학자. 본관 대구(大邱). 호 사가정(四佳亭). 대제학 역임, 저서『사가집』등.

겨울날 서울 가는 길에 새재를 넘으며(冬日領內赴京 踰鳥嶺作)

嶺路崎山虛苦不窮

危橋側棧細相通

長風馬立松聲裏

盡日行人石氣中

幽澗結氷厓共白

老藤經雪葉猶紅

到頭正出林界

西望京華月似弓

새재의 험한 산길 끝이 없는 길

벼랑길 오솔길로 겨우겨우 지나가네.

차가운 바람은 솔숲을 흔드는데

길손들 종일토록 돌길을 오가네.

시내도 언덕도 하얗게 얼었는데

눈 덮인 칡넝쿨엔 마른 잎 붙어있네.

마침내 똑바로 새재를 벗어나니

서울 쪽 하늘엔 초생달이 걸렸네

정약용(丁若鏞)<1762년(영조38) 1836년(헌종2)>

조선후기 학자ㆍ정치가, 본관 나주(羅州), 호 다산(茶山), 실학집대성, 저서 『목민심서(牧民心書)』 등

새재를 넘어 시골집에 묵다(踰鳥嶺 宿村家)

嶺分南北與西東

路入靑山中

春好嶺南歸不得

啼盡五更風

새재는 남북과 동서를 나누는데

그 길은 아득한 청산으로 들어가네.

이 좋은 봄날에도 고향으로 못 가는데

소쩍새만 울며불며 새벽바람 맞는구나.

김시습(金時習)<1435년(세종17) ~ 1493년(성종24)>

조선전기 학자. 본관 강릉(江陵). 호 매월당(梅月堂). 시호 청간(淸簡). 생육신(生六臣)의 한 사람.

저서 『금오신화(金鰲新話)』, 『매월당집(梅月堂集)』등

새재에서 묵다..(宿鳥嶺)

登登涉險政斜暉

小店依山汲路微

谷鳥避風尋去

邨童踏雪拾樵歸

羸伏啖枯草

倦僕燃松冷衣

夜久不眠靜

漸看霜月透柴扉

험한 길 벗어나니 해가 이우는데

산자락 주점은 길조차 가물가물.

산새는 바람 피해 숲으로 찾아들고

아이는 눈 밟으며 나무 지고 돌아간다.

야윈 말은 구유에서 마른 풀 씹고

피곤한 몸종은 차가운 옷 다린다.

잠 못 드는 긴 밤 적막도 깊은데

싸늘한 달빛만 사립짝에 얼비치네.

이 이(李 珥)<1536년(중종31) ~ 1584년(선조17)>

조선중기 문신ㆍ학자. 본관 덕수(德水), 호 율곡(栗谷). 시호 문성(文成). 이조판서 등 역임.

저서 『격몽요결(擊蒙要訣)』등

새재에서 묵다..(宿鳥嶺村店)

林風起

溪響生

幽懷正遞

山月自分明

浮世身如寄

殘年病轉

南來還北去

簪笏愧虛名

살랑살랑 솔바람 불어오고

졸졸졸 냇물 소리 들려오네.

나그네 회포는 끝이 없는데

산 위에 뜬 달은 밝기도 해라.

덧없는 세월에 맡긴 몸인데

늘그막 병치레 끊이질 않네.

고향에 왔다가 서울로 가는 길

높은 벼슬 헛된 이름 부끄럽구나.

류성룡(柳成龍)<1542년(중종37) ~ 1607년(선조40)>

조선중기 학자ㆍ문신, 본관 풍산(豊山), 호 서애(西厓), 시호 문충(文忠), 영의정 역임, 저서 『징비록(懲毖錄)』 등

새재로 가는길..(鳥嶺途中)

雉鳴角角水潺潺

細雨春風匹馬還

路上逢人猶喜色

語音知是自鄕關

산 꿩 꾹꾹, 시냇물 졸졸

봄비 맞으며 필마로 돌아오네.

낯선 사람 만나서도 반가운 것은

그 말씨 정녕코 내 고향 사람일세.

이 황(李 滉)<1501년(연산군7) ~ 1570년(선조3)>

조선중기 학자ㆍ문신. 본관은 진성(眞城). 호 퇴계(退溪). 시호 문순(文純). 예조판서 등 역임.

영남학파 주류 형성. 저서 『퇴계전서(退溪全書)』 등